拳交 twitter 我所知谈的曹禺与郑秀

“六十年的一又友抑遏易呀!”躺在北京协和病院病床上的曹禺深情地细心着我的父亲杨村彬和母亲王元好意思。曹禺因肾功能问题入院多年拳交 twitter,父亲和母亲每次去北京总要去病院探望他,他常常说这句话。我母亲与曹禺意识六十年了,和郑秀意识更是六十多年了,他们都是我父母的好一又友,郑秀是曹禺的原配夫东谈主,他们有两个女儿,解放初他俩就仳离了,他们之间又是若何的一段姻缘呢?

本文作者杨乡凭证我方母亲王元好意思的呈报和日志写下的《我所知谈的曹禺与郑秀》。

女中高材生郑秀

1927年我母亲在北平灯市口的贝满女中读初中就意识了郑秀,都是十几岁的小密斯,她们被分配住在学校二楼的归并间寝室,同屋还有个女生,郑秀是三个东谈主里年齿最大的,她很严肃,像是这间寝室的室长,她分配大家轮替值日,打理房间,可她要求很高,总嫌别东谈主作念得不好。当初我母亲与郑秀关系并不融洽。郑秀在班上是有名的书虫,勤奋迥殊;而我母亲爱玩,各式球类都喜欢,课间休息都要去练投篮,还喜爱娱乐活动,舞蹈、演戏等等,两个东谈主的兴味全都以火去蛾中。她们两东谈主又是若何会发展成为好一又友的呢?读高中时郑秀曾经不与我母亲住归并间寝室了,一次在大考前,郑秀忽然问我母亲:“你作业都复习好了吗?”我母亲说:“有的还没看过一遍呢。”郑秀就约她当晚一同去开夜车。母亲很夷犹,但也有些意思,想不出熄灯后她能到什么处所去开夜车?郑秀像大姐姐似的很自信,带着敕令的口气说:“晚自习后,你随着我一块去!”那晚母亲随着去了,原来在学校后院的几间小琴房里,外面黑黢黢的,内部曾经有东谈主在复习作业了,她们用布挡着窗户,包着灯泡,坐在内部看书很自在,母亲初始感到郑秀自信得很可儿,对她的印象有所改变。中学毕业我母亲被保送燕京大学,而郑秀考取了清华大学,其时清华大学刚初始招女生,全校女生很少,贝满有三位考上清华,除郑秀外还有石淑宜、贺恩慈。

30年代在四川江安合影,左一张俊祥,左二曹禺,右二吴祖光,右一杨村彬

曹禺当导演

1932年我母亲17岁就干预燕京大学主修国文,仍喜欢搞戏,创办了话剧推敲社,与刁光覃、夏淳全部献技了田汉的《南归》;系主任郑振铎憨厚邀请了北昆的韩世昌、白云生等老艺东谈主来校演昆曲,母亲又创办昆弋推敲社。话剧推敲社筹备献技多幕剧《晚宴》,有同学到清华大学找导演,就把曹禺请过来了。曹禺矮矮的小个子,圆圆的脸,戴副眼镜,眼睛格外大况且亮堂,穿件蓝布大褂,大襟上别一支钢笔,围一条羊毛领巾,是典型的北平学生样式,他的外貌很不起眼。一碰头曹禺就问谋略用若干时辰排《晚宴》?当得知排一个月,他就很武断地说:“不行!这样个多幕大戏,一个月排不出来的。”我母亲其时仅仅爱好,其实不懂话剧艺术,感到他也太严肃了。曹禺说一个月酌定排一个独幕剧,他就保举了《伉俪》,是他从英文独幕剧《Whose money》翻译的,他说这是个笑剧,很意旨,保证三分钟有一个笑料。母亲他们就只得甘心换戏,但是不解白曹禺若何有这样大的风格?第二天,曹禺带了另一位同学来,先容说:“这位是孙浩然同学,专门搞舞好意思遐想的,他把舞好意思遐想草图带来了。”曹禺表现说,舞台上只搭房间的一角,一个三角形,一边有门,一边有窗子,一只保障箱,一把椅子,这样很约略的三角形也显得吵杂一些。戏里独一三个扮装:一位怕配头的老爷、一位爱妻、还有个小偷。让我母亲演爱妻,母亲很不肯意演这个扮装,因为其时女学生都怕演结了婚的女东谈主。曹禺法例每天都要排戏,他天天骑自行车到燕京,准时而认真,这是母亲生平第一次这样认真地排戏。排戏时曹禺喜欢示范献技,他在南开大学念书时就演戏,况且总演女角,因其时女生都不肯演戏。他演过《玩偶之家》的女主角娜拉,又弹琴又舞蹈,哄动一时。曹禺排戏时很认真,我母亲总合计好笑,曹禺就说:“你别笑,台上演员笑了,台下不雅众就不笑了。”母亲平时等于个爱笑的东谈主,就问:“若是要想笑若何办?”曹禺说:“你就咬嘴唇,委果忍不住,只好背过脸去。你不要老想你是王元好意思,要想你有个不争光的丈夫,爱赌博,输了来偷我方家的钱……”可那时母亲根底不睬解演戏是圣洁的,更没猜测戏剧会成为她终身行状。那次献技取得得胜,赢得满堂喝彩和笑声。母亲与曹禺从此成为一又友,曹禺还送给母亲一册新写稿的脚本《雷雨》,母亲一直莫得翻阅,照旧我舅舅王元化发现了很快读完,认为写得太好了。这个脚本领先在国内没引起驻防,自后日本发现了,发轫上演取得强大得胜,国内才初始驻防,成为世界上演的名剧。

《安魂曲》剧照,左一曹禺,右一张瑞芳

在清华大学读推敲生时,曹禺曾去参加留学好意思国粹戏剧的熟识,其时独一两个学生应试,另一个等于张骏祥。那时曹禺曾经是有名气的东谈主了,然则他此次莫得考取,张骏祥考取了,令东谈主惊诧。据说张骏祥英文好,又喜爱舞好意思遐想,对舞好意思遐想的专科名词都知谈,如:翼幕、角灯等。那时耶鲁大学是招又名舞好意思遐想学生,而曹禺却是擅长戏剧文体,是以莫得考中。在清华大学曹禺与郑秀曾经初始谈恋爱了,郑秀常常带着曹禺到我母亲家玩,曹禺是湖北同乡,对我外婆煨的藕汤很赏玩,合胃口,母亲每次回校总要给郑秀带点菜去。郑秀肤色较差,眼睛很大,只能惜鼻子过于高了,大了,清华的男同学们给她起了个诨名叫“象娘娘”。不知谈曹禺若何会爱上郑秀的?可反过来看,郑秀是个很自诩的东谈主,又好排场,她一向喜欢外在漂亮的、身段肥硕的、西装革履的时髦后生,若何会爱上一个身段矮小,穿件蓝布大褂有点寒酸,无钱无势的曹禺呢?关于他们的相爱,同学们都合计不可念念议。

在江安婚配亮红灯

抗战爆发,我母亲避祸到四川,与我父亲授室后全部到江安,在由余上沅担任校长的国立戏剧专科学校教书,在这里又碰见曹禺和郑秀,他们曾经授室,曹禺是剧专的教务长,郑秀成了教务长夫东谈主了。

江安是长江上游的一座小城,为规避日夜轰炸的日本飞机,国立剧专只得搬到这里。我父母刚新婚,在这小处所生存很极新,经常与学生和教师全部外出爬山,在家里作念游戏,倒也很怡悦。全部玩的教师有张定和、吴祖光、张骏祥、沙梅、吴晓邦等,他们大多是未婚,有的结了婚,配头不在身边。曹禺也常参加师生的活动,其时曹禺的《雷雨》已在世界公演,他曾经是很有名气的东谈主了,可他照旧那么朴实,冬天穿件灰色旧棉袍,两手喜欢拢在胸前。他喜欢用手去执耳旁长的小赘瘤,大家开打趣说那是他的“聪敏瘤”。他每次走了,必定再叩门归来,说是帽子忘了,归来拿帽子的。原来他老是把帽子放在他坐的椅子上,被他我方坐瘪了,走的时候就忘了拿,时辰深远,大家就拿着帽子追出去,引起一阵笑声。

原国立剧专师生80年代在北京约聚,前排左三吴祖光、左四张俊祥、二排左二杨村彬,后排左二王元好意思,右三曹禺

曹禺的编剧课很精彩,同学们都很喜欢听他的课,他声息甜好意思,又很会抒发,我母亲诚然是教师教中国文体和英文),曾经去听他授课。她铭记曹禺说:一个作品必须要深远,能传下去,而他我方的作品是硬挤出来的,不是像泉水那样自关联词然地流出来的。他说他正在追求“深远,Magnitude,劝诱力Attraction……”曹禺在导演《伉俪》时曾说这戏像一杯浓酒,容易让东谈主爱喝,很有滋味,而不是一杯清醇的酒,或者使东谈主永远记住它的滋味。他的成名作品《日出》《雷雨》都仅仅浓酒,诚然大后方息争放区都在公演,可他仍不得意已有的建立,还在追求更好的戏剧,永远持续地在追乞降探索。

曹禺在剧独有好多奇怪而意旨的故事:一次他上课时合计背上痒痒的,持续用手去抓,随机还抖抖身子,赠给不安,大家不懂他今天若何啦?只见他越来越不安,他索性背过身去把领子解开,“啪!”的一声,一只老鼠从他领子里跳出来,同学们禁不住笑起来,他棉袍里若何会躲进一只老鼠?

抗战时期,由于学生们与家庭断了讯息,莫得经济开端,学生生存很攻击,常常挨饿受冻,学校就发起了“凭物看戏”活动,由憨厚和学生对付演京剧,不雅众只需交点吃的(一些菜、一块肉、一只鸡、几个萝卜等)就不错看戏。节目华夏定有曹禺与我母亲合演京剧《打渔杀家》,他们在学校大门牌坊下排戏,曹禺嗓音终点慷慨,初始唱得还很有韵味,真没猜测全都是余叔岩派的,可他只唱了三句就忘了词,傍边有东谈主提词,他却不管如何背不下来,他说记性不好,记不住词,就不肯唱了,狂妄只好作罢,大家都可惜了他那甜好意思有韵味的嗓音,如能献技笃定大受接待。那时江安这个辽远小城并不安定,发生了壮丁遭到狠毒致使被生坑,引起家属起义的暴乱事件;而校内也不安定,国民党当局请托的校总务主任、造就主任等和密探学生在校内监督超越学生,风声紧时,超越学生只得离校叛逃。一天地课后,我父母正要回家,倏得看见反动便衣追打学生,有几个是相比出色的勤学生,父亲就叫起来:“苍天白天不许打东谈主!”曹禺碰巧回家途经也看见了,也喊起来,终末学生照旧被那些便衣带走了,曹禺拉着我父亲说:“这叫什么世界呀!大白天就在大街上抓东谈主,还有规则莫得?”他们全部回到曹禺家中抱头哀哭,“这是什么世谈啊!”从此他们的友谊又进了一步。

关联词在这段时辰,我母亲与郑秀很少走动,母亲每天忙着上课,难得见到郑秀。一次在共事家吃饭,碰见郑秀,她已变成一位爱妻了,老同学碰头没谈什么,吃完饭他们准备打麻将牌,母亲就回家了。那时郑秀千里迷于麻将,整天昏天黑地坐在牌桌边。据余师母说:一天郑秀在她家打牌正玩得奋勉,忽然郑秀家的保姆急遽跑来说:“爱妻不好了,黛黛(郑秀与曹禺的大女儿)从石头台阶上跌下去了,头冲破了,直流血!快且归望望吧!”哪知郑秀却说:“等一等,等我这副牌打罢了就且归。”我母亲不敢确信,这是余师母特意臭郑秀编的,照旧郑秀真变得这样爱牌如命?我父母与曹禺构兵多了,而与郑秀刻薄了。

曹禺每天早上只啃两口馒头就去上课了,而郑秀世俗起床很晚,到中午十少量了才起床,坐在桌旁吃早饭,桌上有四碟小菜,皮蛋、炸花生米、酱豆腐、凉拌黄瓜之类下稀饭,还有一大盘油条,这些在其时抗战时期的江安是很崇拜的早点。而等曹禺下课回家,郑秀早已去打牌了,根底不顾及曹禺的饮食。他们匹俦之间闹了不有数笑,一次郑秀向我母亲烦恼说:“你看曹禺这东谈主不爱干净,晚上不洗脚,让他洗,他每次都很快地洗一下,好像他洗脚是为了疲塌我,好笑吧?”“一次我对他说,你别疲塌了,这样快就洗好了?你猜若何着?那天晚上他上楼去洗脚,我在楼劣等了一个小时不见他下来,只听见楼上的水声,我很奇怪就上楼去望望,真把我气坏了,他连袜子鞋都莫得脱,端规矩正坐在脚盆旁,一只手在盆子里划水,另一只手却捧着本书看得正奋勉。你说气不气东谈主?这家伙在骗我,真叫东谈主啼笑齐非!”那时小城里,尤其是学校里传遍了曹禺和郑秀不和的消息,我母亲感到他们匹俦之间出现危急了。

一天晚饭后,曹禺迷隐隐糊走到咱们家说:“今天在长江边漫衍,发现江里的水真好意思啊!轻柔的浪花,有节拍地拍打着堤岸,那浪花,持续升沉的浪花,多暖热多安宁!我真想跳下去,捉住那浪花。”父母听了吓一跳,忙说:“你可不可跳下去啊!”可曹禺照旧那样心不在焉地无所谓地笑着。有次郑秀回重庆娘家去了,只剩曹禺一个东谈主在家,他正在写脚本,大家不肯惊扰他,就很久莫得去看他。过了一阵张骏祥、吴祖光提议去看他一趟,看他写得若何样了,我父母就与他们约好,四个东谈主晚上去曹禺家。当他们轻轻地推开房门,只见房间里乱极了,到处都是纸和书、稿子等,沙发上、地上、桌上到处都是,与郑秀在家时的整洁干净成了真切对比,曹禺坐在灯下,执着他耳上的聪敏赘瘤正在千里念念。四个东谈主在他死后千里着气,一声不响站了好一会,他竟莫得发现,大家彼此望望,会意地笑了,他照旧一无所知,终末大家忍不住笑出声来,他才吓了一大跳,回回身来两眼瞪着四东谈主,莫明其妙不知谈是若何一趟事,直怔住!直到大家全部叫“万Sir!”他才回到履行,好像才认出来客。“啊!你们来了!请坐!请坐!”他一看,沙发上,椅子上都堆满了东西,忙当年打理,有点难为情地笑笑:“唉!太乱了,郑秀不在家,我虚应故事。归正,我璷黫,来坐下!”诚然有些歉意,但东谈主们感到此时他像取得了目田,不错干我方想干的事情了。

那时曹禺正在写《转化》,剧中丁大夫的犬子,一个机动无邪的孩子丁聪,等于以我表舅桂继鹏为原型。那段时辰曹禺和吴祖光、张定和常到我家聊天,桂继鹏独一十五六岁,由于他有异邦血缘,长得很帅,开畅可儿,充满朝气,常常引起一派欢笑,他们都欣喜与他全部玩,给他起了个外号“洋东谈主打哈哈”。曹禺老是随身带个小簿子,碰见什么随时记下来,他脑子里独一戏,可郑秀却常常把他从戏剧好意思梦中惊醒。

郑秀和曹禺两东谈主心理离散终于发展到了飞扬,一天郑秀忽然跑到我家里,我母亲很惊诧,因为她从不上我家来的,她一进门母亲就感到鉴别劲。她愁肠地说:“元好意思,你知谈家宝……”说不下去就哭了。母亲忙问:“若何了?”郑秀说:“他变了。”母亲劝她:“别愁肠,缓缓说。”“我在他衣服里发现一封信。”说着又哭了。“信?谁给他的?”“等于阿谁邓宛生的姐姐邓译生!”“邓译生?没神话过。”“阿谁生肺病的,到江安来养痾。”“若何会?你常常出去打牌,他晚上常常到我家来聊聊、坐坐,你别多心!”“不,他们不是一般的一又友呀!你知谈她的信多肉麻!……唉!”她说着又哭起来了。母亲说:“别愁肠,不是我埋怨你,你也太阿谁了,你想你每天很晚起床,他早已上学校去了,他从学校归来,你曾经出去打牌了,你俩就像太阳和月亮,总碰不到面,他的饮食起居你一概充耳不闻。”郑秀说:“元好意思,我不打牌了,你们周末出去玩,我跟你们全部去,到时候你来叫我。”母亲搭理她了,很爽快她终于清醒过来了。

到了周末,一个清朗的晴天气,我父母与曹禺、吴祖光、张定和、张家二姐张允和约好一同到红梵刹去野餐。母亲一清晨忙跑到郑秀家找她,她还没起床,蓬松着头发,披着衣服,一对拖鞋,两只眼睛肿肿的,一看等于昨晚打过牌的。母亲想,你不是说不打牌的吗?“快!咱们要启程了!”郑秀讷讷地说:“我,今天我去不了……抱歉!我今天有饭局……”“那也没关系,你跟咱们去玩,早点回家,不要跟咱们吃野餐了。”郑秀仍吞吐其辞地:“我搭理他们十点钟准去的……”“若何又要去打牌了?”郑秀不好道理地:“上个星期我请了我的房主,她今天回请……我不好不去呀!元好意思,真抱歉你!我下次一定跟你们全部去玩。老同学,颜面事,别见怪,我下星期一定跟你们全部去!”“不是抱歉我,而是你我方要好好斟酌斟酌……”母亲只得怏怏地走了。到了下周母亲又一清晨去约郑秀,她又讷讷地说:“抱歉,今天王爱妻诞辰,前次我诞辰她一早就来拜生,没想法,不可不去社交!……下星期你再来叫我,我一定……”母亲很不悦,从此母亲真对她失望了。

草榴社区最新地址忽然一天郑秀又找我母亲:“元好意思,家宝他……”“若何了?”“昨天,昨天我在他衣服口袋里又发现一封信……”她忍不住哭了。“谁?”“还有谁?邓译生。今天看太阳好,晒被子闻到家宝的气息……他们曾经到了什么进度了……”她又哭起来。母亲感到事态发展到了这一步就很难挽救了。可郑秀说:“不行,我不可让给这个女东谈主……神话她还画画作诗,先入为主林黛玉!家宝不要传染了肺病,再传染给孩子可不得了!……”她从不欢畅中又猜测履行。郑秀与曹禺的不和曾经在小城里传开了,母亲想找契机劝劝曹禺,可曹禺很不欢畅地说:“当年咱们天天吵,吵得很是非……可目前咱们曾经吵不起来了!”母亲感到很难挽救了,都曾经冷静下来了,不是意气用事了。就这样曹禺和郑秀在名义上还保管了几年,事实上他们早已分居,曹禺已与邓译生公开同居了,他要求与郑秀仳离。一又友们也认为无法挽救了,可郑秀莫得断念,不肯意仳离,这时候她才感到我方是心疼曹禺的,但也莫可奈何!

抗战时盼愿多超越影剧东谈主士,繁密明星都纷繁避祸到重庆(战时陪都),由于莫得胶片,不可拍电影,转而演舞台剧,明星的参与号召力很大,话剧献技是其时重庆最进犯的文艺模式,深受不雅众接待,造成我国话剧的焕发时期。在国立剧专曹禺、张骏祥和我父亲成了好一又友,相约一同到重庆多献技一些戏,曹禺的《日出》《雷雨》《北京东谈主》等都成了脍炙东谈主口的热点剧目,被各个剧团争相献技。尤其是其时曹禺刚完成的《北京东谈主》由张骏祥导演,张瑞芳、江村等献技,取得得胜。这个脚本神态了封建社会的崩溃,充满对生存在封建社会中东谈主们的可贵和对大家庭封建轨制的抨击。这是曹禺从生存感受积存而来的,他一直在不雅察生存积存生存,他曾透露念念懿过剩师母和郑秀的影子,曾霆则有方官德和桂继鹏的影子,江泰是其时说空论爱发诉苦的文化东谈主代表,女主角愫芳是以曹禺其时热恋的邓译生为本来,男主角大少爷文清是个白面书生,是曹禺我方的化身,正如他其时我方的情况,心理很充沛。曹禺收拢了几个典型东谈主物,深入形容了阿谁期间的一个旧家庭,是以这个戏很生动劝诱东谈主,是他创作的最佳的脚本。

不久曹禺又改编了老一又友巴金的《家》,他比葫芦画瓢把长篇演义浓缩成四个小时的戏剧,考中了演义中最可儿的瑞珏为中心东谈主物,神态了中国妇女晦气的一世,大家都看好这个脚本。其时金山和张瑞芳等新成立了新中华剧艺社,要拿《家》打头炮,曹禺就把脚本给了他们。首场献技时,我父母与曹禺一同去不雅看,曹禺对张瑞芳饰演的瑞珏很推奖,但对金山饰演的觉新很不舒坦,金山躯壳较壮实,曹禺看戏时轻轻地对我父亲说:“他哪像世代书香的诗东谈主!”献技很得胜,颤动山城。但是,自后有一天,曹禺对我父母说,千万别改编你好一又友的作品,你不仅劳作况且会失去一个好一又友。意在言外他认为一又友之间在艺术上的协作很不约略,即使是好一又友也很难在艺术上有共同说话。

曹禺不雅摩了我父亲编导的话剧《清宫外史》第一次彩排,爽快得跳起来,拥抱着饰演光绪天子的项堃直说:“好极了!”曹禺等于这样心理奔放,溢于言表的东谈主。曹禺还很会演戏,他在重庆曾出演过《安魂曲》中的莫扎特,张瑞芳担任女主角,颤动了山城。莫扎特身段矮小,曹禺也不高,他们都是天才艺术家,配上曹禺亮堂的眼睛,化妆以后格外有神,献技莫扎特终点合适。开幕时张瑞芳坐在屋里梳妆,曹禺手捧鲜花来看情东谈主,他出场先行了一个欧好意思鞠躬礼,一声:“早啊!早啊!早上好呀!”声息圆润甜好意思迥殊,声振屋瓦,他善于颜色的形骸劝诱住了全场不雅众,赢得了满堂喝彩。曹禺不仅是个剧作者和导演,照旧个好演员,他是一位戏剧全才。

解放后他们仳离了

1945年抗征服利,日本驯顺了,郑秀带着女儿回到北京,我父母回到上海与亲东谈主聚合。两个家庭就各自分开了,但断断续续仍然磋磨。

解放初,曹禺仍然与邓译生同居,神话北京妇联的大姐们很为郑秀抱不服,曾组织了一大卡车的妇女去找曹禺,劝他不要与郑秀仳离,应该与邓译陌生开,曹禺不管如何不甘心。曹禺通俗和睦可亲,对东谈主很客气,从不得罪东谈主,我母亲与他意识几十年,从未见他发特性,申斥东谈主,老是笑眯眯的。他是名东谈主,又是学生们调整的憨厚,可他很谦卑,学生们去拜访他,他总要送到大门外,对任何东谈主都是那么柔顺、可亲。妇联和谐不成,郑秀只得周密他,甘心仳离,曹禺与邓译生持重授室。

郑秀大学毕业后一直作曹禺夫东谈主,当爱妻,不职责,仳离后反而职责了。她成为一位中学憨厚,在北京灯市口中学(原母校贝满女中)教书,她穿着朴素了,千里着了,变得精神了。她带着两个女儿黛黛和昭昭住在北京东城区东石槽巷子,祖上留住的一所小四合院里,请了个保姆照管生存。1953年我母亲去北京参加创作会议又见到郑秀,她一定要请母亲到家里吃饭,桌上依然先摆着四个冷盘,有甜点心、银耳羹、福建红糟鸡等保留节目。母亲不敢提起曹禺,怕她伤心,可她我方反而提起,她谈到邓译生:“她也生了两个女儿,一直莫得职责,整天捧着药罐子,这是家宝自找的,他等于这个命。”“他一直莫得写出什么作品来,神话他看见许多东谈主都下乡下厂矫正我方,他也带着一家长幼还有保姆到佛子岭去体验生存,也莫得写出作品来。他和我授室以后却写出了《野外》《日出》《北京东谈主》《转化》《家》一系列名著。”郑秀带着歧视地说了一大串。“你和村彬都是作者,多好!”郑秀终末说。

80年代初王元好意思(左)与郑秀在北京合影

父母在北京开会也见到曹禺,他热诚地拉着我父母说:“你们写了不少东西,太好了!”一次,曹禺到上海绍兴路咱们家,看见在楼前有个小花圃,有桃树柳树和许多花卉,中间还有棵长得很稠密的大塔松,走进楼上敞亮的房间,他就喜悦得叫起来:“咱们真的翻身了,解放前这种屋子咱们看也别想看,可目前咱们住进来了。”他照旧那么热诚飘溢。

解放初期,文艺界好多东谈主都认为我方是从旧社会过来的,感到连话都不会说了,词汇全变了,都是新名词,念念想跟不上期间,不是无产阶层念念想,大家都急于矫正我方,要重新学起,纷繁入伍下乡去工场,向工农兵学习。我父母入伍到苏北军区,曹禺去了佛子岭水库工地。其时有东谈主对常常献技的《雷雨》在报纸上建议品评,认为鲁大海和鲁贵应该是工东谈主阶层,但剧中他们都不是工东谈主形象。曹禺从不高视阔步,也不先入为主,他想剧中鲁贵是工东谈主阶层应该修改,就把脚本修改了。戏剧学院老师吴仞之曾经为如何塑造鲁贵与东谈主论争,他导演《雷雨》时就按曹禺修改本把鲁贵的献技改了,狂妄这个东谈主物少量色调也莫得了,其他东谈主物也因此而减色,献技很失败。自后曹禺又把戏改归来,在艺术探讨上走了一段弯路。

“文革”十年动乱,我父亲被打成金钱阶层反动学术泰斗,在祸害中还患肺癌开刀,轻松“四东谈主帮”后得到第二次解放。父母再次回到闾里北京,我陪母亲去看郑秀,她“文革”中莫得受到大冲击,仍然住在那套陈腐四合院里,她照旧那么好客,请咱们去家中吃饭,照例有甜点心、银耳羹和福建红糟鸡等。多年不见了,郑秀谈起曹禺照旧那样动情:“元好意思,你知谈‘文革’中家宝差点被开大会批斗,那次曾经见知他了,他吓得让家东谈主给他准备后事,我听到这消息叫两个女儿去看他,去安危他们。告诉邓译生若是家宝有什么不幸,郑秀和两个女儿会来负责她们母女三东谈主的。”其时黛黛曾经是入院大夫了,昭昭在北影搞音乐师作,都曾经挣钱了,郑秀我方也在教书,而邓译生照旧莫得职责,她和曹禺的两个女儿还在上学,是以郑秀说她母女三东谈主不错负责邓译生母女三东谈主的生存和两个孩子的膏火,还建议邓译生学缝纫,挣点钱补贴家用。这样邓译生的两个女儿随机也到郑秀家来探望,她们在祸害的日子里有了走动。郑秀诚然一直恨邓译生抢走了曹禺,可照旧在贫窭时期关切邓译生。郑秀讲得那样动情,渗入着对曹禺的一派深情,她太重情义了,令东谈主感动!

晚年的浓郁情念念

曹禺“文革”后被选为世界剧协主席、文联主席,我父母不肯意攀登结贵就很少去找他了,但每年两会本事父亲去北京,总能在会上见到他。后神话邓译生肺病复发,病得很是非,整天守着药罐子,一次病情严重,曹禺把我方写的稿子都拿出来烧了,可见他对邓爱之深。不久神话邓译生不幸走了,不错设想曹禺那时有多不欢畅,从邓译生得病到逝去,曹禺有若干岁月在哀悼中渡过,他对邓译生是一往情深。而郑秀却对曹禺一往情深,一直想与他复婚,想想法照管他,作念菜送给他吃,安危他,让大女儿黛黛常去拜访他,黛黛是个好女儿,好大夫,成为曹禺的保健大夫。一又友们旁不雅者都知谈曹禺对郑秀少量道理都莫得,从没到郑秀家去望望她。可郑秀谈起曹禺老是柔情蜜意,事隔几十年了,她还活在远方的情愫之中。母亲为知音表露心胸而感动,更为她担忧。

80年代末在郑秀家合影。左一杨村彬、左二王元好意思、中郑秀、右一万昭、右二万黛

自后传闻曹禺与李玉茹好了,大家疑信参半,李玉茹是我国京剧名演员,与言慧珠、童芷苓三足鼎峙。著名武旦宋德珠曾说:这三位名角中要数师妹玉茹有真功夫。李玉茹到底是西宾有素,十四五岁在戏校时就演过女主角了,我母亲在燕京念书就曾看过她配合王金璐演《平贵别窑》,小小个子胖胖的圆脸,还带点娃娃味,然则戏演得很好,大家都合计她是剿袭赵金荣、侯玉兰的青出于蓝。李玉茹曾经的婚配并不幸福,“文革”中受到很大冲击,传闻劝她退党。李玉茹这时已是年近六十岁了,曾经不大登台献技了,原剧专的学友得知曹禺与李玉茹接近都替他愁然,可无法与曹禺谈,他也一直否定。

一次我父亲去北京参加世界政协会议,与我母亲一同去探望曹禺,那时他住在新的单元楼里,这是自江安剧专共过后,第一次到他家里,他与邓译生的两个女儿同住,那天两个女儿都不在家,房间吩咐很约略,居品未几,大家谈了很久。我父亲是很憨直的东谈主,他把积在心里对曹禺的疑窦都建议来了,第一个就建议:很不睬解曹禺为什么会对上海东谈主艺的一次很不老练的《罗密欧与朱丽叶》献技大加赞允?这戏用的是曹禺的汉文译本,由丹尼导演,而其时丹尼曾经初始患有老年拘泥症,什么都不铭记了,她不肯导演,而黄佐临不合计她有病,一定要她导演。据说她很少到场,大都由副导演排的。彩排时,我母亲坐在丹尼身边,《梁祝·楼台会》一场刚隔绝,她却问我母亲若何没演《梁祝·楼台会》呀?可见她其时曾经病了。这台献技不睬想,存在不少问题,曹禺正巧到上海看了戏,献技杀青后他上台道喜,大家要他提意见,他只说:“好极了!是看到的最佳的一台。”没说任何具体意见,可又神话他出了戏院上汽车时却说:“演的什么呀!”父亲对他很失望,想他在疲塌,不诚挚。关于父亲的疑问,曹禺坦诚说:“没想法!我算作世界剧协负责东谈主,若是说不好,对阿谁献技的打击不太大了嘛?大家会把我的话算作对这个献技的定论,这样就影响了卖座等一系列问题,对献技单元就很不利了,是以对什么都只能说好,这是没想法的事。”曹禺说出了他的凄迷,父亲感到他当个开辟也真抑遏易。接着父亲就谈到与李玉茹的关系问题,不知曹禺是有胆寒照旧莫得终末下决心,仍然否定。

曹禺与李玉茹第一次同期出目前我家,是曹禺但愿我父亲导演他的新作《王昭君》,这个戏北京东谈主艺刚献技过,响应一般,献技票房亦不好,大家只对饰演老宫女的赵蕴如评价很高,认为全剧这个东谈主物写得最得胜,赵蕴如也演得最佳。父亲以为曹禺但愿我方在上海重排,能有好一些的恶果,因为曹禺对我父亲的导演功力很推奖。抗战时江安国立剧专排练顾毓琇的《岳飞》,经多位教师导演均不可上演,终末由我父亲导演,在重庆公演取得得胜,成为学校的保留剧目,曹禺戏称我父亲“杨回天”。父亲万万莫得猜测曹禺此次是想把《王昭君》改编为京剧,由李玉茹主演,父亲其时正忙于排其他戏,况且怀疑这戏是否合适改京剧?加之李玉茹其时已近六旬,演这个东谈主物是否合适?是以不知如何回应。曹禺是明智东谈主,感到我父亲不肯意排,以后就没再提了,而他与李玉茹的汇集就此而半公开了。

80年代末王元好意思(左)在北京拜访郑秀

郑秀对此想必有所听闻,但她却照旧一门心念念想与曹禺复婚,屡次与我母亲谈起此事,但愿我母亲与曹禺谈谈,撮合撮合。我父母知谈此事绝无可能,曹禺毫无此意,仅仅郑秀一味痴心,一往情深,我母亲很为郑秀愁肠,又不好直说,只能婉转地劝她照旧保持目前的景色为好。当郑秀得知曹禺与李玉茹汇集全都公开,很为曹禺顾虑。

自后郑秀退休了,那时万黛匹俦已去好意思国当大夫,看来她经济条目好多了,二女儿万昭在北京电影制片厂职责,常去看她,替她买了三轮脚踏车,随时不错外出玩玩,有个保姆一直管制她一个东谈主,按说她不错安度晚年了。然则曹禺病了,肾脏病需要耐久血透,这时郑秀也病了,由于她耐久抽烟,患上严重的气管炎,又说是肺心病,常常透不外气来,随身带着小瓶子喷氧气,躯壳很苍老,但她对曹禺的一缕情丝莫得断,对曹禺与李玉茹汇集长期耿耿在怀,郑秀名义是恨曹禺的,但心里照旧喜欢他的。她一直想念着曹禺,仍然常常让保姆往病院给曹禺送菜,认为曹禺的病很难诊治,不久于东谈主世,曹禺仍是她心里最进犯的东谈主,仍是她生存的支撑,每次见到我母亲都要指摘曹禺。

曹禺入院本事,我父母到北京总会去病院拜访他,总见到李玉茹陪在病房里,夜里就搭个小折叠床睡在那边。想起曹禺与李玉茹汇集后,一次他们同去上海,我父母与上海剧专学友请他们二位到文化俱乐部吃饭,那天菜很丰富,李玉茹吃得好多,直说可口,我母亲很惊诧,没猜测一位很漂后的京剧艺东谈主这样能吃,饭后好多菜都打包了,让李玉茹带回旅店,没猜测她很爽快地拎上了汽车,感到她很粗犷,不装腔作态,就对她主张有了变化。李玉茹多年一直陪着曹禺,顾不足梳妆打扮,穿件很璷黫的衣服,绝不修饰地照应着曹禺,算作一位名演员,能破除我方喜欢的艺术,整天陪着一个莫得但愿诊治的病东谈主,变成良母贤妻了,简直令东谈主难以设想。

一次郑秀得知我母亲到北京了,一定要请吃饭,说碰巧是她诞辰。正巧黛黛归国来省亲,昭昭和她东床还有一个外孙都来了,黛黛张罗上菜,一谈一谈菜很排场。有个大菜,郑秀说:“若何用这个盘子?我不是要用那套蓝花大瓷盂吗?”黛黛忙说:“对了,我忘了。”忙把盘子端下去从新换了蓝花大瓷盂再端上来。餐后昭昭拿出相册,大都是郑秀的像片,昭昭说:“姆妈是咱们拍照的主角,是咱们家的明星,看她拍的像片多好!”说着又拿出相机来拍摄,看得出来黛黛和昭昭都在想想法使她怡悦。

贝满女中同学五十年后重聚北海公园。左一王元好意思、左三郑秀

郑秀是重心理的东谈主,她常住北京,对贝满女中同学相比了解,算算竟有十个东谈主都在北京,履历五十多年沧桑,如今已是七十多岁的老东谈主了,相约在北海公园假山上聚餐,大家各自带了野餐的食物,好像又回到五十多年前中学时期。那天郑秀由最年青也最健康的同学陪着去的,她经常透不外气来要吸氧气,这种景色她还建议请大家第二天去她家吃饭,再约聚。同学们都认为她躯壳不好,不要结巴她了,可她终点热诚缓助要大家去。第二天大多半都去了,郑秀仍然很崇拜地准备了一桌酒筵似的饭菜。郑秀很单纯,致使有些傻,别东谈主对我方有主张,尽然一无所知,她喜怒无常一切都放在脸上,莫得任何遁入,把我母亲当为最亲近的一又友。郑秀在病势千里重很苍老时,每说一句话都很劳作,一直喘着,还要我母亲回上海前,一定要到她家吃饭。母亲不好说什么,就说:“别了,等你好了,我一定来吃饭。”她不悦了,急得更喘不外气来,一定要我母亲去,母亲只好搭理了。临行前我母亲去告别,郑秀照旧让保姆作念了五六碗菜,那顿饭我母亲委果一口也吃不下去。郑秀病成这样照旧那么热诚对待一又友,看着她那孱羸的身躯,我母亲心里说不出的祸患,回上海没多久就神话郑秀病逝了。

两年后我母亲又到北京过春节,去探望曹禺,曹禺一见到我母亲就偷偷地说他抱歉郑秀,我母亲说,肺心病没想法的事,劝他不要多想了,养痾关键。曹禺很千里重地反复说:“不,我总有点内疚!”“抱歉她!”他们两位特性大不通常,当初为什么相爱汇集呢?他若何会爱上郑秀的?那时郑秀在他心目中是什么形象?咱们都不知实情。曹禺又伤感地说,他结过三次婚,有四个女儿——他莫得说下去,不知他是什么道理。黛黛假寓好意思国了,昭昭在北京电影制片厂职责,据说与他有过过节,昭昭曾将曹禺的《日出》改编成电影文体本,上海电影制片厂要拍《日出》,她就把脚本交给曹禺,自后用了万方的改编本,昭昭认为那等于我方改编的簿子,因此很不爽快。我母亲听到此事心里也不好过,都是凭证曹禺原作改编,归并个故事总会有叠加之处。郑秀对这件事很不悦,认为曹禺对邓译生育的女儿比对我方的好,婚配的不幸影响了下一代。那时李玉茹患肺癌到上海开刀去了,曹禺很孑然,他心情天然不好。我母亲就安危他说:“玉茹一直在这病院搭个床陪你,真抑遏易,她对你真好。”所幸李玉茹手术后躯壳收复很快,较前胖多了,不久她又回到曹禺身边,与他玉石不分。

曹禺为杨彬的《导演艺术民族化求索集》题写书名

父母和曹禺的深多心绪

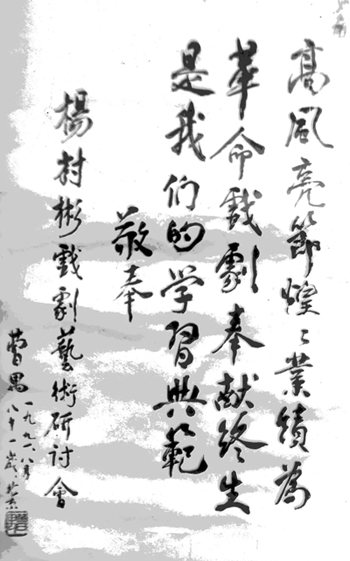

1991年,在我父亲骤一火两周年之际,中国戏剧出书社拟出书他的导演教学和表面专著,并请曹禺为该书写序并题写书名,曹禺怡然罗致,按期交稿。父亲的学生和一又友酝酿召开一个挂牵会,由中国剧协、上海剧协和上海东谈主艺、上昆、上影等单元发起筹划“杨村彬戏剧艺术研讨会”,我母亲想请曹禺题词,去病院探望他,刚走进病房,还未启齿,曹禺就从病床上爬起来,母亲坐窝劝他躺着休息,曹禺穿好衣服笑着说:“村彬的研讨会就要召开了,我想写点。”就让李玉茹拿出笔砚,铺好宣纸,李玉茹说:“家宝昨夜就想好文句了!”母亲不知说什么好,想曹禺以久病之身对老一又友如斯尽心,简直情愫深厚啊。曹禺赠给着提起羊毫,母亲劝他坐下写,李玉茹说:“他喜欢悬腕写,他早就想好要写大幅字。”只见曹禺把纸张摆好,缱绻了数字,就挥笔写下:

高风亮节 煌煌功绩 为调动戏剧奉献毕生是咱们的学习典范 敬奉

杨村彬戏剧艺术研讨会

曹禺一九九一年八月

八十一岁,北京

他手莫得抖颤,一气呵成,写完后就坐在躺椅上对我母亲说:“在江安多好啊!咱们全部聊天、野餐、到江边玩,可惜莫得探讨更多文艺戏剧问题。村彬写了那么多戏,导演了那么多戏,他作念了那么多职责。”曹禺又深情诚挚地看着我母亲说:“村彬简直圣东谈主,从莫得东谈主在他背后说他的滥调,我从来没听见过,这真抑遏易!”这时病院开饭了,送来一些干巴巴的炒菜米饭,母亲止不住说:“就这菜?若何莫得汤水?”曹禺说:“没关系,我女儿从海外请东谈主带东西给我,很可口的。”李玉茹从雪柜里取出个小纸包,曹禺很留心性绽放纸包,再绽放内部的锡纸,拿出一段红肠。李玉茹说:“家宝很爱吃,舍不得一下吃完,每次只切一小段吃。”母亲说:“病东谈主照旧要喝点好汤水,我女儿家浮浅,我不错烧点家乡藕汤给你送来。”曹禺随即笑着用湖北家乡口音说:“湖北藕汤太好喝了,我总忘不了在清华念书时到你家吃饭,你姆妈煨的藕汤太好喝了!”他说的时候好像余味犹存。自后母亲屡次烧了藕汤让咱们送到病院给曹禺喝,可惜北京难得买到炖汤的粉藕。我每次去病院拜访曹禺伯伯,他老是硬撑起身子要送我到电梯口,我再三谢却也无法招架。我是晚辈啊,他如斯礼貌周全,弄得我很傀怍不安。

曹禺为杨村彬戏剧艺术研讨会题写“高风亮节煌煌功绩 为调动戏剧奉献毕生 是咱们的学习典范”

在交谈中母亲感到曹禺收入有限,他耐久卧床莫得稿费收入,仅靠工资,李玉茹也很久不献技了,他们要开支北京上海两个家,很难设想像曹禺这样一个有孝敬的大作者的生存景色会是这样的。其时有台商要在大陆投资建厂,要我母亲匡助请大陆名东谈主为他们写牌号,母亲就猜测曹禺,几经洽商他们采纳曹禺。母亲向曹禺先容了情况,曹禺一口搭理没提酬金,就题写了牌号。台商坐窝汇去润笔费,曹禺让司机匡助取款,没猜测钱被偷了,诚然报了警,但一直未能破案。得知此情况母亲也很无奈,正巧这时有东谈主邀请我母亲共同创办艺术学校,因年事已高,母亲再三推脱,对方持续劝服;他们又得知我母亲与曹禺是老一又友,要求母亲请曹禺题写校名。母亲想这不错赔偿曹禺前次失款的亏蚀,就让我和爱东谈主去病院探视时偷偷筹商李玉茹,没猜测曹禺一神话是与我母亲磋磨的学校立即抱病题写了。母亲顾虑曹禺他们无东谈主去银行取润笔费,就让学校把钱汇给我,由咱们取钱送到病院曹禺手中。曹禺收到钱还与我母亲通了电话,母亲才放下心来。自后曹禺病情有好转,春节回家过了年,还出席中央戏剧学院校庆活动,母亲在电视里看到他坐轮椅参加大会真为他爽快!

1996年12月13日曹禺死字了,李玉茹不让我告诉母亲,其时母亲正在好意思国省亲,没猜测竟在报纸上看到曹禺骤一火消息。老一又友的逝去,母亲十分哀伤,在别国异域,一幕幕旧事浮现目下,她只能记下一丝一滴奉求哀念念。